お身体の不調を感じたら

まずはご相談ください

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:30~13:00 | |||||||

| 15:00~19:00 |

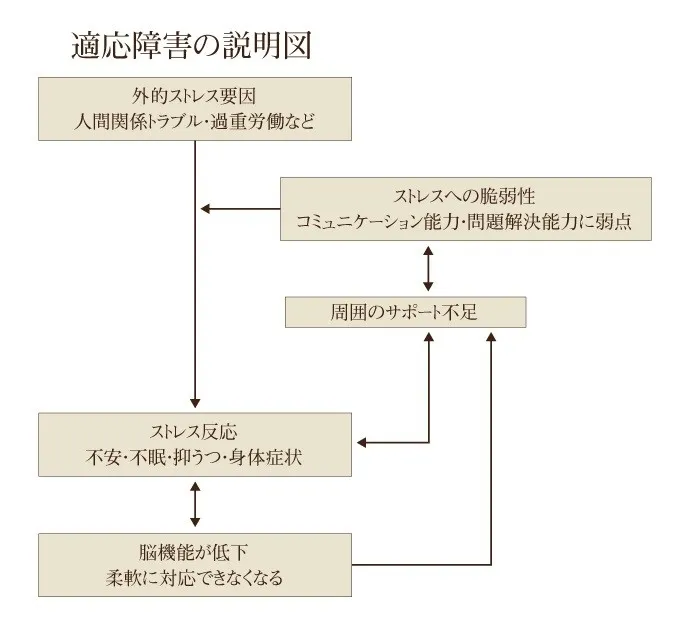

先日、当院受診者の診断分類統計を出してみたところ、3割以上の方が「適応障害」という診断でした。適応障害とは、はっきりと確認できるストレス因子に反応して起こる情緒面や行動面の症状が認められ、他の病気ではうまく説明されない場合につけられる病名です。具体的にはうつや不安症状が多いのですが、うつ病の診断基準を満たすほどではないようなものとなります。ただし、症状からはうつ病と見分けにくいものもあり、経過を慎重にみる必要がある場合があります。

当院にいらっしゃる患者さんの訴えるストレス因の第1位は「業務に対する負担感」、第2位は「職場の人間関係」です。「業務に対する負担感」は、実際に誰にとってもつらいだろうなあと思われる過重労働のこともあれば、本人の能力と要求される業務内容のギャップからくる主観的な苦痛が強い場合、業務を一人で抱え込んでしまい周囲のサポートを上手く求められないといった本人の性格的なものに起因する場合とさまざまです。

「職場の人間関係」では、圧倒的に、「上司とうまく行かない」がトップです。また、そのような上司のタイプとしてよく聞かれるのは「気分屋」「ヒステリックに怒鳴る」「えこひいきをする」「業務内容を理解しておらず指導力がない」などです。

ストレスなど誰にでもあるし、嫌なことがあって落ち込んだからと言って病気なのか?甘えではないのか?と、患者さん自身からもよく聞かれます。確かに、嫌なことがあっても多くの人は、自分の力で、時には人に相談して、乗り越えています。要するに、自分のストレス対処能力で処理しているわけです。

しかし、この個人の対処能力を超えたストレスが降りかかったら、どうでしょうか?ストレスがかかり続けると脳の前頭葉という部位の働きが低下して、本来の脳の性能を出せなくなることが分かっています。こうなると適切なストレス対処がますますできなくなり悪循環に陥ります。この状態はやはり本人の努力だけでは抜け出しにくく治療が必要と考えてもいいでしょう。

ストレスに対する反応ですから、患者さん側のストレス耐性も問題になります。同じストレスを受けてもストレス耐性が高い人は発病しませんし、低い人は些細なストレスでも反応してしまいます。パーソナリティ障害や未熟なパーソナリティの方、潜在的に身体表現性障害を有する方(感情認知やコミュニケーションに問題がある)、過去の喪失体験を消化できてない方、家族関係に大きな問題を抱えている方などはストレスに対して脆弱です。

患者さんにこうした問題がある場合は、ストレス源から離しても回復が遅れたり、適応障害を繰り返したりします。適切な環境調整とともに、患者さん自身のストレス耐性を高める工夫が必要になります。当院ではパーソナリティや家族関係に大きな問題がある方の場合にはカウンセリングを受けていただいています。身体表現性障害の方は、コミュニケーション技法を指導します。喪失体験の場合は悲しみの作業といって過去の喪失を十分に悲しみきって終わらせることを指導します。

発達障害とは生まれ持っての脳の機能障害によって、考え方や行動面で人と違う側面(特性)が生じ、本人の周囲の環境や社会生活において問題や不適応が起きている状態を言います。

症状の程度は人ぞれぞれで、幼少期や中高生位まではちょっと変わった人や個性的な人と思われるだけの方も多くいます。

大学や専門学校、社会人になって、周囲や社会から求められるものが高度化、複雑化するにつれて問題が表面化して、受診される方も近年は多いです。

ちなみに、ご本人の特性を利用して社会的に成功を収めている方々も多くいます。

注意力のバランスが悪かったり、多動や衝動性が強かったりします。

よくある困りごとの具体例としては下記などが挙げられます。

かつて広汎性発達障害と呼ばれていた自閉症、アスペルガー症候群、小児崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害などをまとめた概念です。

よくある困りごととしては下記などが挙げられます。

学習障害(LD)の主な症状は、知的な遅れは見られないのですが、「読む」、「書く」、「算数(計算)」などのうち、特定の課題の学習が非常に困難である状態のことをいいます。 ただ単に特定科目の成績が悪いとか苦手といった事を指すわけではありません。

能力のアンバランスさや偏りが、結果的に「読み」、「書き」、「算数(計算)」の苦手さとして現れるのが学習障害(LD)の特徴です。