お身体の不調を感じたら

まずはご相談ください

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:30~13:00 | |||||||

| 15:00~19:00 |

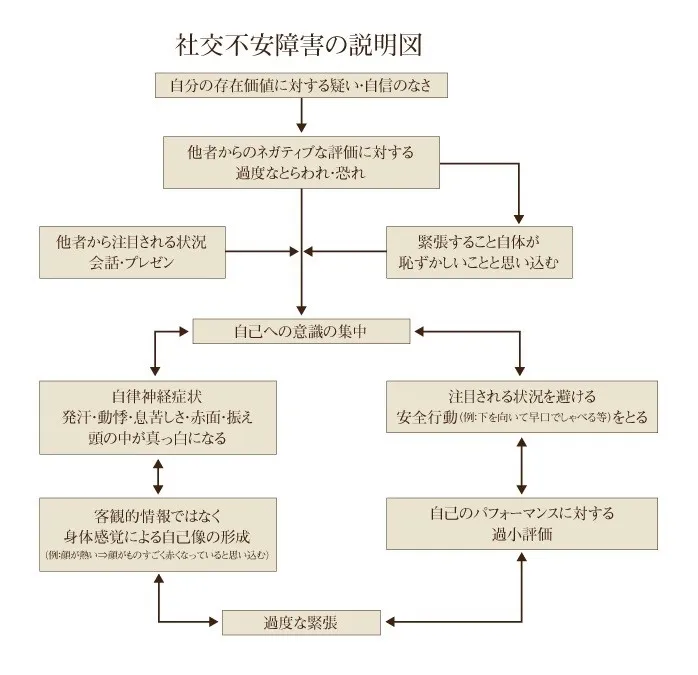

当院を開設するにあたって、重要なターゲット疾患の一つと考えたのが、社会不安障害です。諸外国での調査では生涯有病率は10から20%と非常に多いにもかかわらず、別名「無視されてきた不安障害」といわれ、ほとんどの患者さんが専門的な治療を受けておられません。それは、本人も単なる「内気」「性格の問題」と考えてしまいやすいことや、治療者側も重要な疾患と捉えてこなかったという理由のようです。

この病気は、強い対人場面での緊張が主症状です。人前で話す・電話をかける・字を書くなどの際に、緊張して、動悸・発汗・赤面などが起こり、また、手や声が振える、頭の中が真っ白になってしまう、といった具合です。この背景には、「他人から否定的な評価(馬鹿なやつ、だめなやつ、退屈なやつ、変なやつ)を受けるのではないか」という怖れがあり、それに捕われているという心理状況があると考えられています。

初対面の人や複数の人の前で注目を浴びるかもしれない状況で、不安・緊張感が強くなります。 「何かまずいことをしてしまうのではないか?」「恥をかくようなことになるのではないか?」と思い人前で緊張します。

その背後に、「相手から否定的な評価(つまらないやつ・ばかなやつ・へんなやつ)を受けるのではないか?」という恐れがあると考えられています。また、「自分が緊張していることが相手にばれてしまうこと」も強く恐れることが多いようです。家族や慣れた人は大丈夫な場合もあれば、すべての人に対して緊張する場合もあります。

多くの不安障害は、「苦手な場面を何度も経験すること(曝露)」で改善することが多いのですがSADではそうならないことが多いようです。これには以下のことが関係あると言われています。

緊張場面で、患者さんは「観察者の視点」で自分を捉えてしまいます。例えば、大勢の人の前で、話をするときに、自分が周囲の状況を観察している(「場の視点」)のではなくて、周りの人から自分がどう見えているかということに集中してしまうのです。そして「見られている自分」の自己像を頭の中で作り上げます。この自己像は、自分の身体感覚を材料として作り上げられます。

例えば顔が熱くなる感じを覚えると「真っ赤な顔をしている自分」を、わずかでも手が振るえている感覚があれば「ぶるぶると手が振るえている自分」をイメージしてしまう訳です。

この自己像は、ほとんどの場合、事実通りではなく、患者さんの恐れを反映して歪んでいます。赤面恐怖の場合は「実際にありえないくらい赤くなっている」とイメージしてしまうのです。

ですから、この自己像に意識を集中すると緊張は悪化します。また、この自己像に意識が向かうと、「場の視点」が持てなくなり、周囲からのポジティブな反応も見逃してしまいます。その結果、曝露が曝露としての効果を失い、「苦痛な失敗を重ねただけ」となってしまいます。

曝露の効果を失わせるものとして、もう一つの重要な要素は「状況の中での安全行動」です。うつむいてアイコンタクトを避ける、小声で喋る、といった実際の行動から、「頭の中での行動」まであります。「頭の中での行動」とは、話す内容をリハーサルする、喋っている内容を逐一チェックする、それを記憶しようとするなどです。これらも「場の視点」を邪魔するので有害です。

また、多くの患者さんは、緊張場面が予想されると、何日も前からそのことを考えて不安に苦しみます。その間に、うまく振舞えなかったらどうしようとか悩み、少しでも不安を下げるためにリハーサルをしたり頭の中でシミュレーションを行ったりします。しかし、それは、自分の緊張という自意識に集中する結果となり、かえって不安は増大します。

さらに、緊張場面をなんとかやり終えた後でも、「観察者の視点」で記憶した自分の振る舞い(事実より悪く歪んでいる)を反芻して、「うまく振舞えなかった」とか「また恥をかいた」とか考えて、その出来事が「自信を失う出来事のリスト」に書き加えられてしまう訳です。

「相手からネガティブな評価を受ける」「緊張したら必ず失敗する」「自分は人前でうまく振舞うことができない」などの非機能的な思い込み(認知)と、自分に注意を集中して安全行動や回避をすること(行動)を修正することによって、不安や緊張を改善する心理学的な治療法です。まず、自分がどんな思い込みを持っているかを詳細に書き出して見ましょう。

次に、緊張場面で抱く自己像がどんなものかを詳細に検討しましょう。行動実験の第一歩として、「今までどおりのやり方で緊張場面を体験すること」と、「注意を『場の視点』に変え、かつ、安全行動を止めて体験すること」を比較してみましょう。自己イメージを修正するために、できればビデオなどに自分のパフォーマンスを撮って見てみましょう。

信頼できる人の意見を聞いてみることも、客観的な自己像を作るうえで有用です。緊張場面を経験した後で、クヨクヨしてしまうときは、その記憶が「観察者の視点」になってないか検討しましょう。「場の視点」で何かポジティブな記憶がないかできるだけ思い出してみましょう。どうしてもポジティブな記憶がなければ、別の行動(趣味・好きなこと)に移ってしまいましょう。これらを身につけてから、段階的曝露へと進みましょう。

そもそも、なぜ社会不安障害という病気になったのか?という問題をカウンセラーと探っていきます。もちろん一つだけの原因が判明するわけではありませんし、誰にでもお勧めしているわけではありません。

しかし、経験上、この病気の方は「自分に自信を持つということに失敗してきた」という生活史を持っている方が多く、傷ついた自己評価を抱えて、もがいてきた方が多いようです。カウンセリングでは、自己評価の傷つきがどのように生じてきたか、そして、それが、今までの人生にどのように影響してきたか、さらに、自己評価を再建していくにはどうしたらよいかを話しあっていきます。